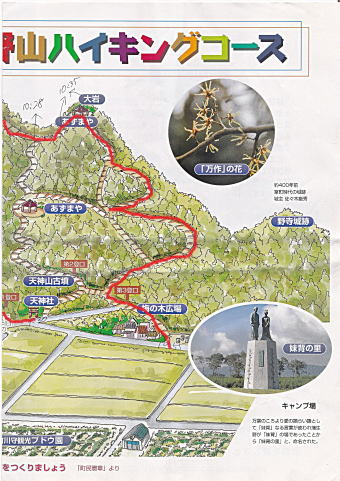

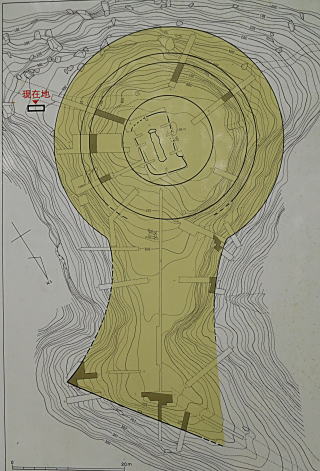

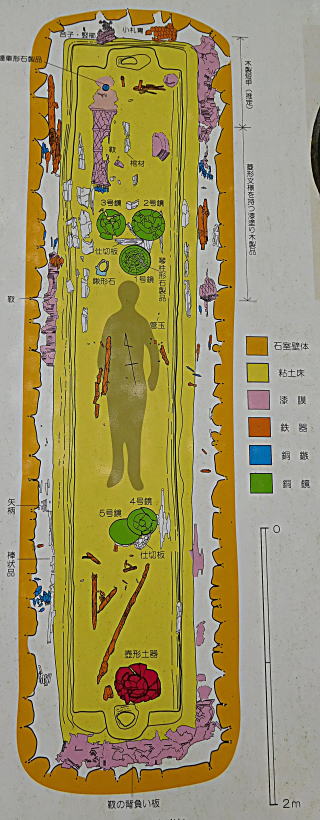

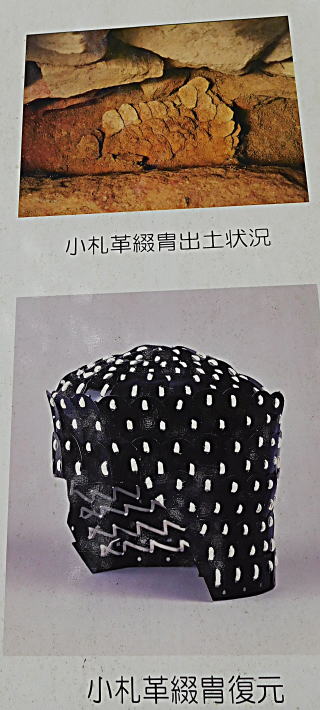

雪野山 2018年4月30日(月) 雪野山は竜王町、近江八幡市、東近江市にまたがる標高308.8mの 山です。 大津京の頃、額田王と大海人皇子の相聞歌で有名な、万葉ロマンあふれる 蒲生野に位置しています。この山には5世紀から7世紀にかけて200基以上の 古墳が築かれており、今日までに貴重な塑像や銅鐸が発掘されています。 1年ぶりにウオーキングを再開し、歩いてきました。   竜王町商工観光課・竜王町観光協会・竜王町緑化推進委員会 発行 雪野山ウオーク から 天神社をスタートし、第1展望台経由山頂へ。大岩を経て梅の木広場まで。  農村グランド横の駐車場を9時15分出発。真直ぐ雪野山に向かって進むと 龍王寺がある。  龍王寺前の畑の柿若葉   龍王寺から5分程進むと天神社 天神社の脇が雪野山第1登山口 祭礼を前に氏子さん達がお掃除している。   登山口を入るとすぐイノシシ除けの柵がある。 入口のカギを忘れずにかけてから進む。  入り口を入るとゆるやかな登り。道は整備されている。  5分ほど歩くと龍王寺北古墳群の看板(左側)。寄り道する。   龍王寺北古墳群の一つ。笹に覆われている。 登山道に戻る。山の神が祀られている。   山の神を過ぎると急坂が続く。 第1展望台が見えてきた。  9時50分 第1展望台着。スタートから35分。三上山山頂が見える。 神様に供える花を取りに来たという地元のおじさんに会っただけで 誰にも会わない。   5分で第2展望台へ。 景色はほとんど変わりなし。   モチツツジ ツクバネウツギ  山頂近くからの景色。右側にちょこんと山頂を出しているのが三上山。  上の写真の場所から左にカメラを振った。  10時5分 山頂着。スタートから50分。  山頂は雪野山古墳。現在は埋め戻されている。ここは後円部にあたる。 以下の写真と文は山頂の案内板からいただきました。 平成元年(1989)に、八日市市教育委員会の「雪野山史跡の森整備」計画による 工事に先立つ調査で、古墳の竪穴式石室が発見されたため、雪野山古墳発掘調査団 (団長:大阪大学 都出比呂志教授)が結成されました。 以後4次にわたる発掘・測量調査と、7年に及ぶ資料整理調査により、 古墳の全体像が明らかとなりました。 雪野山古墳は。古墳時代前期第2四半期、暦年代で西暦4世紀前葉までに 造られたと考えられています。 山頂から北東に延びる尾根を利用した全長70mの前方後円墳(推定)。 後円部 : 墳丘の途中に一段の平坦部をもつ二段築成、 径40m 高さ4.5m以上 前方部 : 長さ30m 高さ2.5m   竪穴式石室(長さ6.1m、 北端幅1.55m、 南端幅1.35m、 高さ1.6m) 後円部のほぼ中央を長方形の2段に掘り込み、その下段に構築(石材は全て 湖東流紋岩、赤色顔料が付着)されています。 木棺(長さおよそ5.6m 樹種コウヤマキ) 石室の床面に粘土床を設置し、痕跡により木棺の両端に縄掛突起を有する 舟型木棺と推定されます。仕切板によって3区画に分けられ、被葬者は 中央部に北頭位に埋葬されたと考えられます。   発掘当時の石室内部 三角縁神獣鏡 中央政権との結びつきを 副葬品は盗掘を免れ、当時の状態で出土。 示しています。   ゆぎ(矢筒)や冑(かぶと)など武器武具の副葬品は被葬者が武人だったかと 想わせます。   山頂で15分休憩後、10時20分に大岩を目指して出発。   尾根道を上ったり下ったり、岩や階段の急坂もある。正面が大岩。  山頂から8分。第2登山口、天神山古墳への分岐。私は真直ぐ大岩へと進む。  すぐ上り。   大岩を見ながら 尾根から北側が見える。箕作山か?  10時35分大岩到着、スタートから1時間20分。 後ろには東屋があり、若いファミリーが休んでいた。 今日初めてハイカーに出会った。   大岩 ここからはずっと下り。  ゴールが近づいてきた。梅の木広場10時55分着。 スタートから1時間40分。  梅の木広場の隣はキャンプ場妹背の里。 大勢の家族連れで賑わっていた。 ウオーキングへ 戻る TOPへ 戻る |