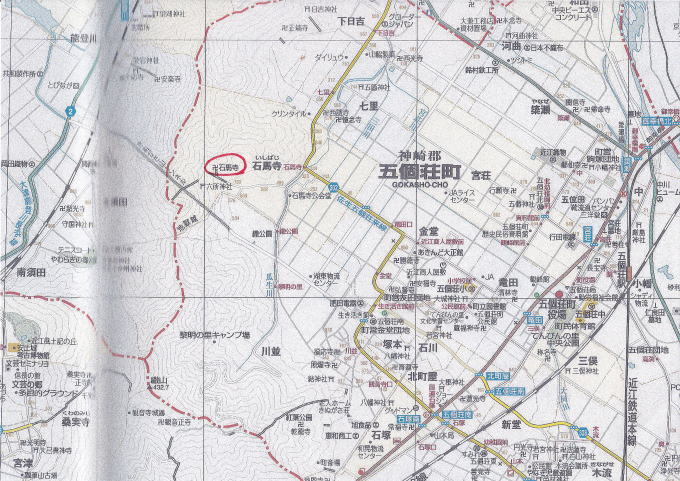

白洲正子を魅了した近江を歩く(全7回) 石馬寺・箕作山・瓦屋寺・太郎坊宮 第3回 2018年12月16日  石馬寺の地図  繖山(きぬがさやま)の裾を東の方へ行くと、五箇荘という村がある。近江商人発祥の地で、 どっしりした邸が並び、素通りしただけでも、恵まれた町であることがわかる。 石馬寺は、その西のはずれの山中にあるが、山の入り口には、「石馬禅寺」と書いた 石標が立っており、真直ぐ登って行くと、寺の石段に突き当たる。 白洲正子 「かくれ里」より  寺の石段  石馬寺の名前の由来、聖徳太子の馬が石となったという石。 この寺は推古二年、聖徳太子の創建で、後に衰微したのを、松島瑞巌寺の雲居国師 が再興し、以来、禅宗の寺になっている。聖徳太子が霊地を求めて、ここまで 辿り着かれた時、馬が動かなくなって、石と化し、その石馬が蓮池の中に沈んでいる という伝説があり、のぞいてみると、なるほど馬の背のような石が底の方に見える。 似たような伝説は方々にあるが、水の神に、馬をいけにえに捧げたのが、そういう 説話となったのであろう。 白洲正子 「かくれ里」より  自然石の石段が続く  石段のすきまを埋める落ち葉  行者堂と焔魔堂跡の石仏。  石馬寺と神社の分かれ道。右へ。  鐘楼が見えて来た。  やわらかな音色の鐘。  行者堂  本堂  石庭 (前略)庫裏へ通ると、またしても石の庭である。といっても取澄ました石庭ではなく 峨峨とした岩山を背景に大きな石がごろごろ置いてあるだけだが、伺ったところによると 前に古い庭があったのを、洪水で流され、最近元の形に復元されたという。 どれだけ復元されたか疑問だが、この程度の庭なら、むしろない方がいい。 それというのも、後ろの岩山があまり見事だからで、折からの斜光をあびて、 こまやかな肌を現し、しっとりと、紫に染まっているのは、さながら井戸(茶碗)の 名品でも見るようである。 白洲正子 (かくれ里)より 白洲さんが絶賛した後ろの岩山は、崖くずれで当時の姿とは変わっていると 思われるが、石庭は年月を経てしっとりとした風情が感じられた。 庫裏から石庭の前を通って宝物殿に向かう。平安時代と鎌倉時代の仏像が 何体も安置されていた。どれも重要文化財だという。戦乱の時代に焼かれる ことなく、よく残ったと思う。  また石段を下って、次の訪問地へと向かう。 ハイキング 船岡山…岩戸山…小脇山…箕作山…瓦屋寺…太郎坊宮  阿賀神社をスタート、赤線のコースを歩く。   船岡山 船岡山から見た岩戸山と小脇山 近江鉄道市辺駅近くの阿賀神社をスタートし、低い丘の船岡山を通り抜け、しばらく 田園の中を歩いて岩戸山登山口へ。そこから岩戸山、小脇山まで急坂を登り、 箕作山を経て瓦屋寺へ。瓦屋寺から太郎坊まで急坂を下る。山は高くないが、 険しい場所もあり、結構しんどいコース。 このコースは2015年12月6日に歩いているので、省略した。 太郎坊ハイキング のページをご覧ください。 瓦屋寺  箕作山から下って行くと、太郎坊山と瓦屋寺の分岐にでる。 瓦屋寺へ檜林の中を下って行くと、突然建物が見えて来た。  茅葺の本堂 東海道とほとんど並行して、東の平野には、近江八幡、八日市、日野などを結ぶ 街道が通っている。この辺がいわゆる蒲生野で、外来の文化が色濃く残っている。 (中略)聖徳太子に関する伝説が至る所に見られるが、それは四天王寺を建立した 時、帰化人の秦氏が協力したからで、近江で木材を調達したり、瓦を焼いたりした。 八日市の太郎坊の山つづきには、瓦屋寺と称する寺院があり、広々とした境内に 茅葺屋根の本堂が建っている。 今は禅寺に変わっているが、推古の寺はいつまでも推古の面影を失わないのは おもしろい。 四天王寺の瓦はここで焼き、瀬田川から積み出して、淀川を経て大阪へ 送られたのであろう。 白洲正子 「近江山河抄」より  経堂の輪蔵(回転書架)。女性一人ではビクともしない。 男性一人が力一杯回してやっと少し動いた。 若いご住職が、旅行会社から2時半に到着すると連絡が入っていたらしく、 本堂をストーブで温めて、椅子を並べて待っていて下さった。 私たちはハイキングが予定より遅くなり3時半に到着。1時間も待たせてしまった。 しかも、時間がないということでお話も聞けなかった。親切なご住職に申し訳なかった。 バタバタと次の太郎坊宮目指して下る。 太郎坊宮  参道から見た太郎坊山(赤神山)と太郎坊宮  太郎坊宮の夫婦岩入口  夫婦岩 狭くて人一人がやっと通れる。 悪心の持ち主はこの岩のあいだを通れないとか、無事に通り抜けることが できホッ。 八日市の近く、太郎坊の山頂にも「夫婦岩」と名づける巨巌があり、二つの岩の 間に、人がようやく通れるほどの参道が通っていて、その向こうに本殿が望める。 いうまでもなく、一種の「体内信仰」で、ここでも女体が象徴されているが、後に 山伏信仰に発展したため、原始の姿は失われた。が、今でも下の神田では、 「田祭」が行われ、祭りの日には全国から十万人以上の信者が集って来るという。 白洲正子 「かくれ里」より  夫婦岩を通り抜けると本殿がある。岩山に張り付くように建てられている。  太郎坊宮からの眺め。 心配された天気も晴れたり曇ったりで、ハイキングも終盤の瓦屋寺を出るころから ポツポツ降り出した。山中で雨にあわなくてよかった。 次回は 三井寺・関蝉丸神社・月心寺・藤尾摩崖仏 白洲正子を魅了した近江を歩くへ 戻る ウオーキングへ 戻る TOPへ 戻る |