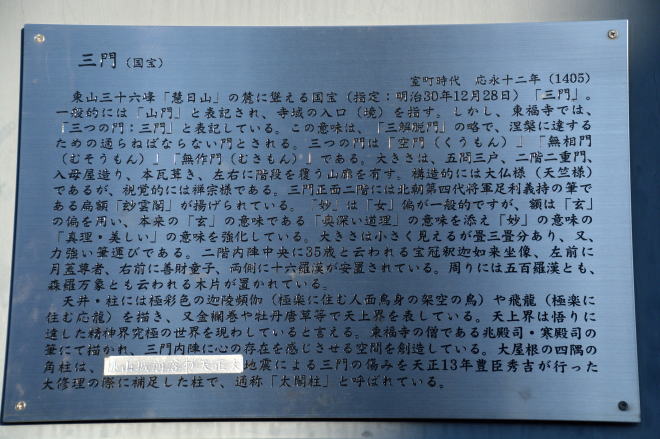

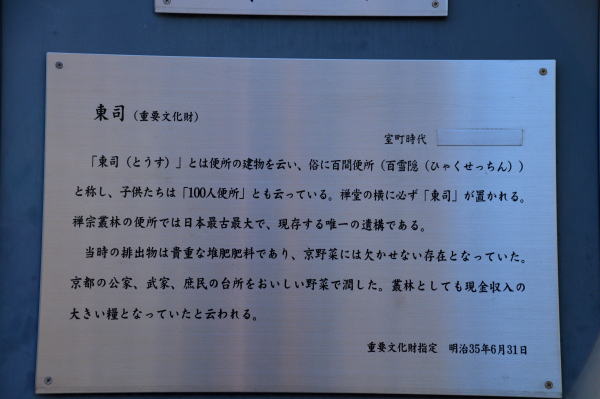

東福寺 臨済宗大本山  東福寺 経堂 2016年2月11日、知人の写真展を観に京都へ行った。写真展を観ただけで帰るのは もったいないので、どこか寄って行くことにした。 京都駅からも近く、この季節なら観光客があまり多くないんじゃないかと思って東福寺へ 行くことに決めた。(紅葉の時期は行列が出来るらしい) JR奈良線のホームは今まで見たこともない景色、人で溢れていた。伏見稲荷や奈良へ 行く観光客なのだろう。 次の駅、東福寺下車。   東福寺駅を出て右へ、狭い道の両側に 左の写真の門を入るとお地蔵さま 商店などが並ぶ。 5分程歩くと交番があり、東福寺の案内板。  時間が3時を過ぎていたせいか人通りも少なく、ゆったりと風景を楽しめる  冬の柔らかな日差しが塀に影を映す  臥雲橋 秋になるとここから眺める紅葉が綺麗らしい  臥雲橋から通天橋と方丈を望む  拝観受付時間は拝観する場所によって違い、最終受付時間は3時30分又は4時、 着いたのが3時25分。 見たかった方丈庭園の拝観受付時間は3時30分まで、5分しかない。慌てて受付を済ます。 拝観は4時まで。  方丈庭園の見学は庫裏の建物から入る。白漆喰に映える美しい直線と曲線  この廊下を通って方丈庭園へ 方丈庭園 八相の庭 作庭家 重森三玲(しげもり みれい)によって、昭和14年に完成された。 「八相の庭」とは、四庭に配された「蓬莱」、「方丈」、「えい洲」、「壺梁」、「八海」、 ほうらい ほうじょう えいじゅう こりょう 「五山」、「井田市松」、「北斗七星」の八つを「八相成道(釈迦の生涯の八つの重要な せいでんいちまつ 出来事)」に因んで命名されたものである。  南庭 中国の蓬莱神仙思想では、東の大海の彼方に仙人が住む「蓬莱」「えい洲」 「方丈」「壺梁」と呼ばれる四仙島があり、島には仙薬財宝があると信じられた。 南庭はこの四仙島を石組で表し、渦巻く砂紋によって「八海」を表現している。 西方(この写真奥)には「五山」を表す築山を配している。 以上青字部分は 東福寺方丈 八相の庭 パンフレットより引用させていただきました。  枯山水の庭のこの模様、どんな順序で描けばこんなにきれいに足跡も残さず描けるの だろう。一度描いているところを見てみたい。  南庭、西方「五山」の側から。  西庭 「井田市松」  北庭 小市松  東庭 「北斗七星」の庭。東司(とうす 重要文化財 元便所)の柱石の余石を利用。 東福寺創建と歴史 摂政関白藤原家(九條家)が、奈良の東大寺と興福寺から「東」と「福」の二文字を とり、1236年より19年の歳月をかけて九條家の菩提寺として建立した。 1243年、聖一国師を仰ぎ、天台、真言、禅の各宗兼学の堂塔を完備した。 1319年、1334年、1336年と相次ぐ火災で大部分を焼失した。しかし、 被災4か月後には復興に着手し、1346年6月仏殿の上棟が行われ、20余年を経て 再び偉観を誇ることになった。 その後、兵火を受けることなく明治に至る。 1881年(明治14年)12月、残念なことに仏殿、法堂(はっとう)、方丈、庫裏を 焼失する。 1890年(明治23年)方丈、1910年(明治43年)には庫裏を再建。 1917年(大正6年)本堂再建に着工し、1934年(昭和9年)に落成した。 以上 東福寺ホームページ より  幾度かの火災に焼失することなく残った三門(国宝)  反対側からもう一枚。太閤柱(下の説明文参照)がよく見える   火災を免れた 重要文化財 東司(とうす)  今回は時間がなかったので、方丈庭園のみの拝観で終わった。近いうちにもう一度来よう。  帰りは伏見街道を通ってJR東福寺駅へ 小さな旅へ 戻る TOPへ 戻る |